资讯分类

笔记:何时跨过语言与内心的边界?(X圣治)

来源:短剧之家人气:689更新:2024-10-08 19:15:03

在思考《CURE》中的主角是何时跨过那条正义和邪恶的界限时,高部和佐久间之间关于语言和内心的对话吸引了我,而这引向了对《CURE》中语言、声音、影像等要素的呈现方式的思考。

第一个场景,高部和佐久间在天台上谈论一系列案件背后的犯罪心理。

佐久间:“别太深入别人的内心了。”

高部:“我没打算那么做。我只是在寻找能说明犯罪行为的语言,这是我的工作。”

(佐久間)「深入りするなよ、人の心に。」

(高部)「そんなつもりはない。俺はただ、犯罪を説明する言葉を探して。それが俺の仕事だ。」

作为追踪真相的侦探角色,高部对自己工作的定义是“寻找语言”,而“寻找语言”和“深入他人内心”作为两种性质截然相反的对照出现在这里,高部似乎在说,自己并非真心想要理解犯人的动机,而只是要寻找合适的说法对犯人的行为进行概括和说明,一个跟逻辑推理、理论、理性联系在一起的行为,事实上这也是高部会向身为心理学家的佐久间寻求学术帮助的原因。但高部似乎完全没有发觉自己陷入了经验和语言之间的纠缠,想要在不深入犯人内心的情况下找到一套合适的说辞来解释犯罪行为,从根本上说就是不可能的,而事实上随着调查深入,高部也一次次地跨过语言所能达到的界限,深入到间宫的精神世界,成为他的分身,直至彻底取代间宫。

佐久间作为理性的代表,也两次提醒高部:

佐久间:“你再跟那个男人交谈下去,会很危险的。”

(佐久間)「お前がこれ以上あの男と話すのは、危険だからなぁ。」

佐久间:“跟那家伙交谈是很危险的,不知道会发生什么事。别太深入了。”

(佐久間)「やつと話すのは危険だ、予想もしないこと起こるかもしれないぞ。深入りするな。」

但有意思的地方在于,在这后两个场景当中,佐久间所使用的词语非常有限,他似乎只是在机械地重复“阻止高部和犯人对话”的程序。作为心理学家,他的工作是用犯罪心理学的语言来解释犯人的行为,他自然只能以语言的方式思考,而他关心的问题也仅有语言。一直到播放默片的场景,同时也是佐久间产生幻觉的场景之前,佐久间的角色忠实地充当着高部和间宫之间的缓冲带,一直在固执地守护语言与内心的边界。这条边界对于他来说是稳定的、清晰的、不可动摇的,而也正是这条边界划分出正常与不正常,维持着精神世界和物质世界之间泾渭分明的状态。

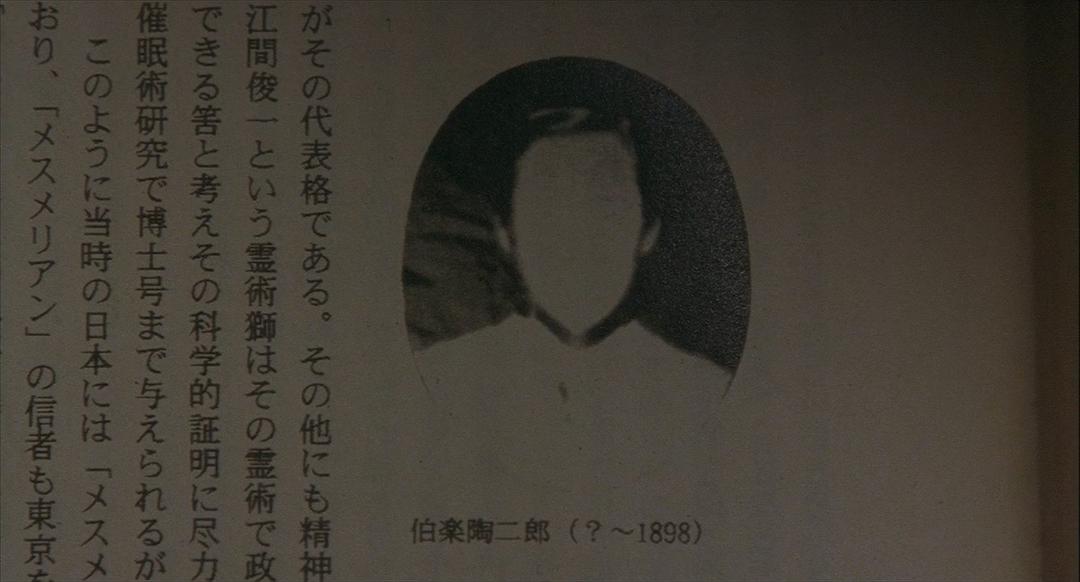

黑泽清在《CURE》中展现了关于排除的一整套系统是如何运转的,从这个意义上说,《CURE》呈现的是关于生命政治(bio-politique)的问题,福柯所谓的“政治权力直接作用于生物性生命”。健康的个体的概念——身体健康和精神健康——建立在对疾病和疯癫的研究之上,政治权力正是通过排除“不正常”来生产“正常”的主体,从而实现对生命的治理,这正是明治政府将伯乐陶二郎定义为异端的原因,而明治时代也正是现代性主体诞生的时刻。生命治理的技术是通过特定的语言实现的,这种语言具有可操作的特点,一个现代性主体,会自觉地维护语言与内心的边界,选择不同的语言应对瞬息变化的外部世界,就像干洗店的男客人在癫狂和客套两种状态之间切换。

而作为来自“不正常”的精神世界的传教士,间宫催眠他人的主要方式并不是通过语言诱导,他是放弃了语言的人,并不是说他寡言少语,而是指他不再使用语言来建立自己对世界的认知,出生地、年龄、职业,这些问题不再能激发任何反应。

高部与间宫第一次对话时,间宫的身体被笼罩在黑影中,间宫的声音夹杂在高部自己的怒吼声、开门声、左冲右撞制造出的噪音中间,只是作为高部发出的提问的回声存在着,回声是没有身体的声音,并不是失去了身体,从而激发出人们对不可见的身体的想像,就像有人认为山谷中的回声是树的精灵发出的声音,所以将回声写作「木霊」一样。

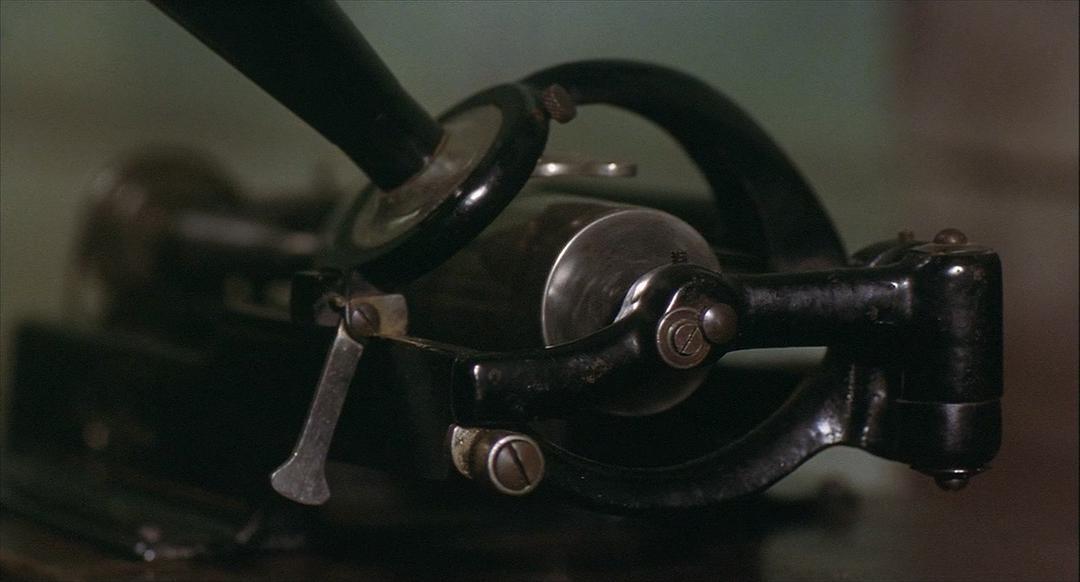

在放弃了语言同时也放弃了自己的主体身份之后,间宫只是他人的话语的留声机,录制他人的话语,再原原本本地播放出来。在催眠过程中,真正对人的精神起作用的是一段声音和影像的机械运动的集合,不断重复的海浪声、点火声、水滴声,不间断地闪亮的电灯,流动的水,滚动着的留声机圆筒。影像和声音都位于语言之外,它们能够越过语言,直接作用于人的感知,听觉和视觉首先都是生理反应,一连串神经元之间的信息交换。

在黑泽清的其他电影中,也出现过将谋杀作为一种生理反应来描绘的场面,我们或许会回想起复仇系列中哀川翔饰演的警察,当他与敌人正面遭遇时,两人都没有任何躲闪,只是同时抬起手臂射击,从眼球的运动到手指扣动扳机的动作,这条回路就像膝跳反射一样简单、直接、快速,这早已超越了复仇的动机,也超越了用科学的语言所能解释的现象。

在播放默片的场景中,高部关注的重点是影像——那个镜头前一晃而过的鬼魅身影,他企图从模糊的像素方块中辨认出一个具名的形象,为影像找到它在历史上的身体,可以被置于时间序列中的身体。

但与高部完全相反,佐久间没有将太多注意力放在影像上,他播放这部默片的目的在于解释X符号的意义,这已经是他被间宫催眠过的证据,他在无意识中画下了X的符号,但更明显的证据却是他陷入幻觉的方式。在下面的场景中,黑泽清使用画外音,在佐久间的面部特写和间宫工作的工厂这两个画面之间建立了联系,又通过形象——一张无法辨认的面孔——将工厂的场景直接与废弃病院的场景相连,而同时风声一样的噪音突然变得剧烈。随后,高部在现实中的声音将佐久间唤回了现实,但同时他的形象已经具有了不可名状的压迫感。

高部将影像还原为身体的尝试最终没有成功,那具身体在影片结束时,仍然是一张无法被辨认的面孔。黑泽清展示的不是秘密被暴露的过程,而是秘密如何在不被暴露——不经过语言,甚至连影像和声音也吝惜——的前提下被感知到的过程,重要的不是没有出生日期的伯乐陶二郎到底从何而来,而是他寄生在留声机中,以声音的形式存在,并在被反复播放的过程中创造出现在进行时态下的感知。

高部真正跨过那条线的时刻,是他最终面对留声机的时候。留声机传递的不是一段连续的、完整的历史时间,而是一种断裂和失灵,词语以蒙太奇的方式出现,“治愈”一词反复出现,这些词语或许曾经按照一定的逻辑排列,但此刻全都失去了意义。

伯乐陶二郎的声音无法被视为系统性组织起来的语言,甚至也不是对他人声音的回应,而只是一种被滚筒的运动所具象化了的、机械性重复着的颤动,机器的颤动连带引起空气的颤动,被高部的听觉捕捉,并最终奇妙地越过了画面,被观众感知。这个场景带来的冲击使得观众像第一次发现这个事实一样震惊:电影是一段已被录制好的影像和声音的集合。

现在,如果我们尝试越过电影和现实之间的线,或许可以看到一些更有意思的事情。《CURE》中越过了语言的边界的间宫的扮演者,在十三年后,以同一具身体在《热海的搜查官》中扮演了一位跨过了生与死的边界的研究者,他绑架了三名经历过濒死体验的少女,将她们放在氧气舱中,并对着她们循环播放萨蒂《玄秘曲》的唱片。虽然在故事最后,由于与警察的交锋,他的身体陷入了昏迷状态,但三木聪通过画面告诉观众,他的精神已经进入了另一个世界。

《热海的搜查官》是三木聪受大卫·林奇《双峰》的影响而诞生的产物,延续了《双峰》的基本设定以及《双峰》对媒介的关注。已经有许多研究关注《双峰》对媒介(尤其是声音技术)的使用,迈克尔·戈达德(Michael Goddard)在《电话、录音机、麦克风、留声机: 双峰 声音技术的媒介考古学》中写到:“这些声音技术,以及更多的(视听)技术……既是通往未知世界的通信网络,也积累了幽灵般的声音和实体的录音……它们将《双峰》的世界生产为幽灵的声音和其他媒介的档案。”

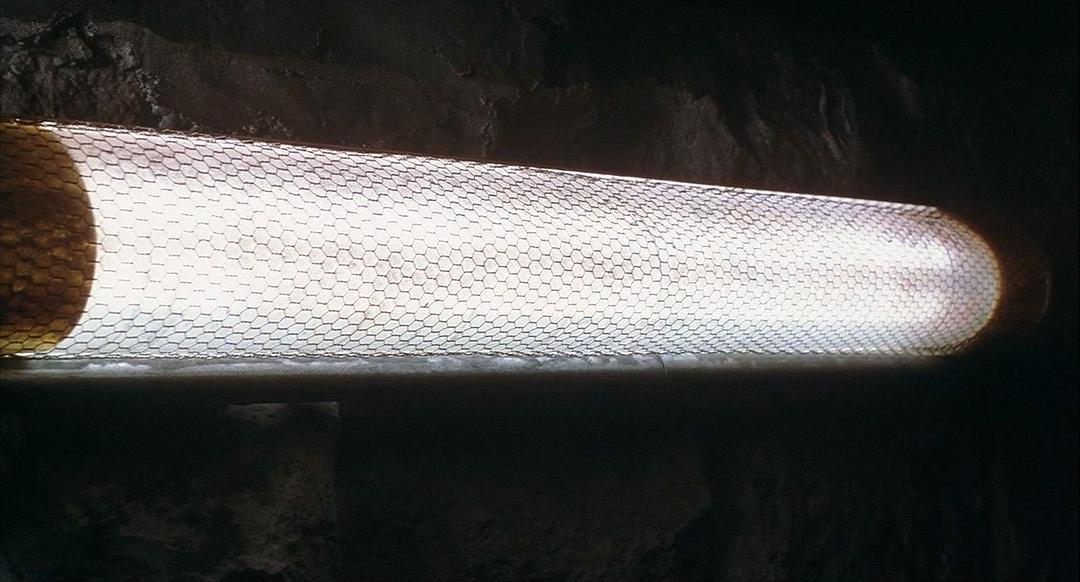

随后,迈克尔·戈达德写到:“林奇标志性的闪烁、频闪、失灵的荧光灯说明了《双峰》中声音技术的关键动态,它们只有通过失灵的过程才能被感知,然后成为通往其他世界的门户。”闪烁、频闪、失灵的荧光灯也出现在《CURE》的开头,很可能是间宫催眠第一位凶手的媒介,也是这个坏掉的荧光灯为高部揭示了催眠术的可能性。

戈达德还引用了弗里德里希·基特勒(Friedrich Kittler)在《留声机,电影,打字机》中的观点:“当引入视听技术和设备来代替文字的记录、存储和传输时,就会对档案产生深刻的破坏,从而对历史本身产生破坏,历史不再是线性和理性的,而是容易出现蒙太奇和循环。”而对于留声机,基特勒的描述更加适用于《CURE》中高部和留声机对峙的场景:“它是电报和电话技术的副产品,却最终实现了一种没有主体的写作,超越了人类语言和声学音乐在时间轴上操纵频率的可能性”。