资讯分类

感谢这部电影,让我们在女性出走之旅中获得一个乘客席位(出走的决心)

来源:短剧之家人气:708更新:2024-10-01 11:10:13

说实话,朋友邀请我同去看《出走的决心》时,我是有一丝犹豫的。

关于这部电影及其它背后的真实故事,还有人不知道吗?2020年,一位五十岁的女性逃出家庭、独自自驾远游。这番出走的壮举,被报道,被发酵,成为那年里最动人的故事之一而流传。

我喜欢这个故事,喜欢得不得了。当一个女性在“阿姨”的年龄决定出走,本身就是多么了不起的选择。而她的方式是自驾,她的征程甚至没有目的地,这也……太酷了吧!这种喜欢甚至延续到了我们编辑部后来对选题的偏好上,这就属于后话了。但在当时,在疫情开始汹涌的2020年,那是我记忆中不多的亮光时刻之一。到现在我都能瞬间立时想起新闻照片中她的脸:眼睛疲惫,笑意极淡,一张寻常得不能更寻常的主妇脸,妈妈脸,阿姨脸。但在那张照片里她稳稳坐在驾驶位上,驾驶她的车。

因为喜欢,所以犹豫。担心电影拍不好,担心虚构的介入会令真实变形。担心讲重了太苦,讲轻了就流于虚胖的温情甚至煽情。真实本身已有力啦,用电影来再讲一遍,还能比它更好吗?

当然,最终还是去了。假日午间的场次,人不多,独自前来观影女性占比最高。坐在最后一排的我观察了一下,全场只有一对异性恋情侣。

虽然拍的是日常,但电影的推进节奏比我想象中快多了,影片刚开场,集中的矛盾就已全盘摆在观众面前:暴躁且无能的父亲,沉默而隐忍母亲,孕后期的女儿显然只能从母亲这里获取到足够多的帮助、支持与安全感,女婿几乎像一个纸板人。

因此,不得不说,对于女性观众而言,这部电影的前半部分,近乎一种情感恐怖片。它用声响、色彩、镜头不动声色的游弋,用熟稔如噩梦、又窒息如溺水的画面和情节,步步为营地逼疯母亲李红,也几乎逼疯我们。

比如,电影中父亲孙大勇,除了尤擅使用一浪高过一浪的嗓门发出斥责之外,还设置了两个极重要的细节: 首先是孙大勇的出场画面是在打乒乓球,一种会频繁制造声响的运动。随着故事推进你会发现,这种清脆的、扰人的声音,会在此后无数个重要的场景中响起。对李红而言,这种声音,无异于炸弹爆炸前那定时的滴答作响。

另一个声音,估计每每响起都能令在场的所有观众心头一凛: 饭桌前的孙大勇在使唤李红时,会用指节大声敲击窗玻璃以催促。而此时的李红,正站在隔着窗的厨房里。

要知道,这部电影中无数冲突和关键性情节的推进,都是在这张饭桌上完成的。饭桌,中国人最重要的家庭战场。

菜已经上桌了,母亲或妻子还站在厨房,热气蒸腾起来,她的身影看起来像是被微微扭曲了。饭桌太重要了啊,中国人习惯于用吃饭解决争端。但母亲或妻子总是无言,他们分食了她的沉默。

所以,李红最终的崩溃与情绪迸发,也是在一场饭桌戏上完成的。饭桌上的家人交换温情也分割权利,唯有她被排除在外,但——“我跟你们是一样的呀!”她愤怒地吼了出来。

这句简·爱在两个世纪前就说过的话,在2024年,拥有了一个中国五十岁女性的版本。老头的乒乓球被掀翻在地,发出滴滴答答的脆响。炸弹爆了,我们观众长久等待着这一刻,对于李红而言,这是焰火,是烟花。

出走,在娜拉的故事中,是一个形容词,“娜拉走后怎样”,现代以来的中国人最为熟悉的一句反问,无言以对。但在李红这里,出走成了一个动词,一个持续的、汹涌的、至今未完成的动词。而女人,也正是借着这个动词的完成,从古老的锁链中挣脱出来,获取真正的现代自由,成为完整的人。

出走为何重要?在古老的道德世界中,人必须被锁定在既定的秩序之链上,从属于他们的角色、他们的地位和住所,才得以维持正常社会之运转。因此,生命的英雄维度之建立,就必然与某次剧烈的挣脱、某种广大的行动、某个更辽阔的宇宙视野息息相关,史诗的故事往往从“出走”讲起,从奥德赛到金羊毛,被大航海到登月。因为出走,人从尘埃上升,到了与神平行的位置。——但几个世纪以来,这些神话从来都不属于女性。对她们而言,甚至连走到几个街区以外“自己去买花”,也是奢侈的。

而一直以来,心血来潮同时随心所欲的出走(以自驾为其代表形式),更不但是某种性别的专属,同时也是某种阶层的象征:需要行动力,更需要财力,需要一种全盘放弃责任约束的深刻诱惑。Gap year或者晃膀子,你知道这个词其实有多贵吗?毛姆笔下继承了遗产的青年才能做到,当代社畜你本人开什么玩笑?两个月不发绩效都能让你跪地求饶。

所以,为什么李红(以及苏敏阿姨本人)的故事让我们热泪盈眶。她在突破了性别之同时,同时还突破了自己的阶级。她的白日焰火,从她家逼仄阳台上悬挂的尿布上方升起,她的宇宙视野,在她超市打工几年攒回来的迷你小车中完成。

所以,如果长假里你有一部必看的电影,必须是它,只能是它。唯有一个建议,带足纸巾。电影里的泪点实在太多,看似日常的叙事下,藏着李红一个人的暗涛汹涌。不管是她活埋在阴影里的脸、眼里黑白的世界,她被砸破的花瓶,指向丈夫却最终刺向自己的小刀。而看完电影后,我又把苏敏阿姨的采访找来又看了一遍——原来那些暴力是真的,抑郁症是真的,连那把刺向她自己胸口的小刀,也是真的。它甚至只是,阿姨在漫长婚姻中尝试的数次自残中的一次。在残酷性上,只能说,电影比现实节制了许多许多。

此外,被电影“拍得很节制”的还有男性家长孙大勇的形象。看完电影上,在社交媒体上,我看到许多令我触目惊心的评论:“这窒息程度……跟我爹比差远了。”“建议找我爸演,青筋暴起的程度可以拿奥斯卡。”女孩们将一切痛苦以最轻描淡写的口气说出时的样子,比电影本身更令人心碎。

不过,最让我哭得停不下来的点,还是在李红再次试图参加同学会而失败之后,在一间大厦里独自做保洁时,突然听到不知哪里传来的音乐声——

是有人唱起了《夏日的最后一朵玫瑰》。

李红于是循声而去,久久地站在门外,默然地听着。这首歌是她丧失的夏日永不复归,是她坠地的花瓶无处追寻,更是她无从脱身的受困与孤独,是名为李红的漫长消亡。这首歌唱呀唱,这就是属于李红的“重大时刻”,此刻是她在这世上哭,无端端地在世上哭,在哭我。

也是看到此处时,令人深觉导演尹丽川在配乐的选择上之用心。《夏日的最后一朵玫瑰》也正是李红在年轻时应该听过、爱过的歌曲。这首哀婉的爱尔兰民歌,曾随着20世纪80年代的译制片一同传入中国,并迅速成为一代人重要的集体记忆。我也会唱这首歌,是幼年时我妈妈教我的。家中没有钢琴,但是可以用一个玩具电子琴简单奏出它的旋律。

所以,观影结束后,朋友拉着我讨论电影,我却总是陷入失语般的沉默。

“喂,你走神了,你在想什么?”

“我在想,我妈妈是否也曾拥有过她的花瓶时刻。”那是我不得不去想、又实在不敢想得太深的问题。像电影里的李红,在她年轻时候,哪怕扫大街也要争得自己赚钱的机会。领到工资的她喜气洋洋,烫了卷发,还给自己买了一个——花瓶。即使是一个格格不入的、必然走向砸毁命运的花瓶。

可女人必须拥有花瓶,不分年龄的她要拥有她的花瓶。就像女人还要同时拥有她的车,和她出走的决心。而也因为有了苏阿姨这样的人,有导演尹丽川、主演咏梅以及她们背后拍出这部电影的整个团队的决心,我们这些旁观者,也才得以在女性的出走之旅中获得一个乘客席位。

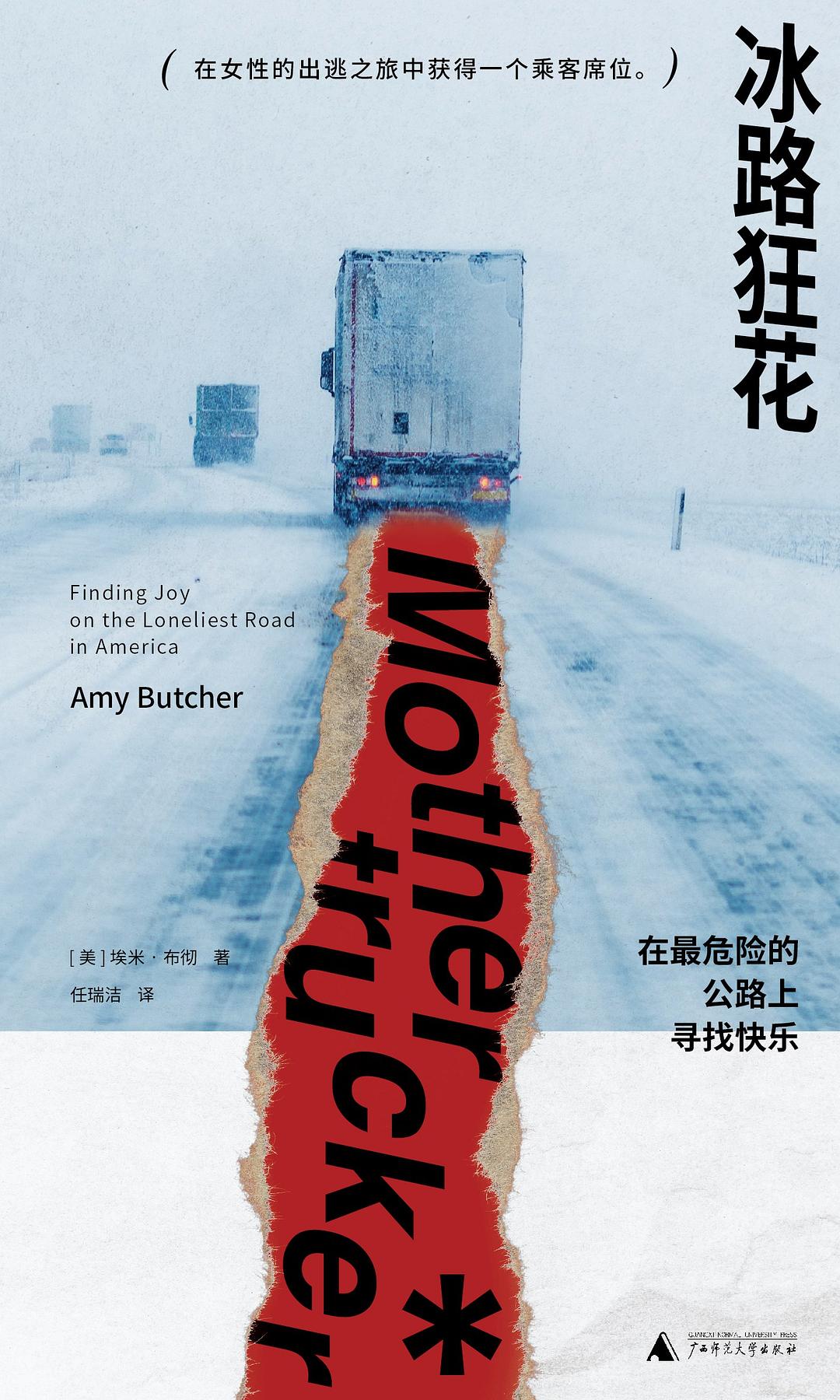

冰路狂花8.1[美]埃米·布彻 / 2023 / 广西师范大学出版社

冰路狂花8.1[美]埃米·布彻 / 2023 / 广西师范大学出版社特别加粗的这个句子,是《冰路狂花》的责编在封面上写下的。是的,我们都同样热爱着那些女性出走的故事,2022年,在讨论这个选题时,所有人都第一时间想起了那个自驾出走的五十岁阿姨,所有人都发自内心地发出赞同的叹息。

这个故事里的主角乔伊,也是一位五十岁的女性,在世界上最危险的北极冰路上当卡车运输司机,因而在网上被爱称为“Mother Trucker”。记录下她的故事的,则是一位三十岁的女性,如她自己所说,“美国社会喜欢的那类女性”:女性主义文学教授,写作者,经济独立。但与此同时,她深陷于一段糟糕的亲密关系之中,有一个会对她进行全面打压、无情贬低的男朋友,却久久无法脱身。

后来她逃跑了。坐进“卡车妈妈”的驾驶室里,与她并肩行驶在这段世界上最危险的冰原公路之上:“极光,雪山,她的勇气,让我有把生活付之一炬的力量。”

“公路有很多种方法来治愈人,它也能治愈你的。”这是乔伊对出逃的心碎女孩说的话。她还说,“听着这片风景的声音,我们可以成为任何人。”这是独属于女性情谊的公路故事,这是女人对“在路上”叙事权的重大夺回。所以,在简中版出版时,因为英文书名Mother Trucker仅靠直译很难传达应有的意思,我们索性把中文书名改成了《冰路狂花》:

我们是自由,哪怕是危险的自由,我们是狂飙之花,是永不回头的快乐。

而在这段旅途结束后,作者写道,从乔伊那里,她得到了几年来在男友那里得不到的东西:

“谢谢你看到了我。”

“谢谢你看到了我,谢谢你讲出我的故事。”这多么重要。在电影放映会上,苏敏阿姨也到了现场,跟一般女性主创人员坐在一起,化着淡妆,漂亮极了。靠着经营自媒体,她的旅行还未曾停止,一直在路上,老年是她新的青春期。

同样,也感谢所有的女性叙事者。讲述女性自驾的,跟讲述买卫生巾段子的,一样重要;讲述妈妈追星体验的,和讲述老年闭经变化的,一样迷人。不管是大故事、小叙事,唯有我们自己有权去定义它们有该讲,多好听,以及,多么复杂。

“我意识到人们很容易误以为自己看见了故事的全貌,尤其是当那个故事与女性有关时。”(《我要快乐:当妈妈开始追星》,塔比瑟·卡万)。那么,为了能说出我们自己故事,那些更多元、更复杂的故事,让所有女人——不同风格、立场、选择和野心的女人,软弱的女人强硬的女人,进步的女人和暂时不够那么进步的女人——都能留在牌桌上。多一点,久一点,更多一点更久一点。